ブランド戦略で頻出するフレームワーク

配信日:2025年9月3日

ブランド戦略においてフレームワークは、単なる「図解」ではなく、考えをまとめる補助線のような役割を果たします。複雑な市場環境や消費者の変化を前に、感覚や経験だけで判断するとどうしても偏りが出てしまいます。フレームワークを使うことで、自社の強みや課題を整理し、関係者と共通認識を持つことができます。その結果、戦略の精度が高まり、組織全体で一貫性を保つことができるのです。

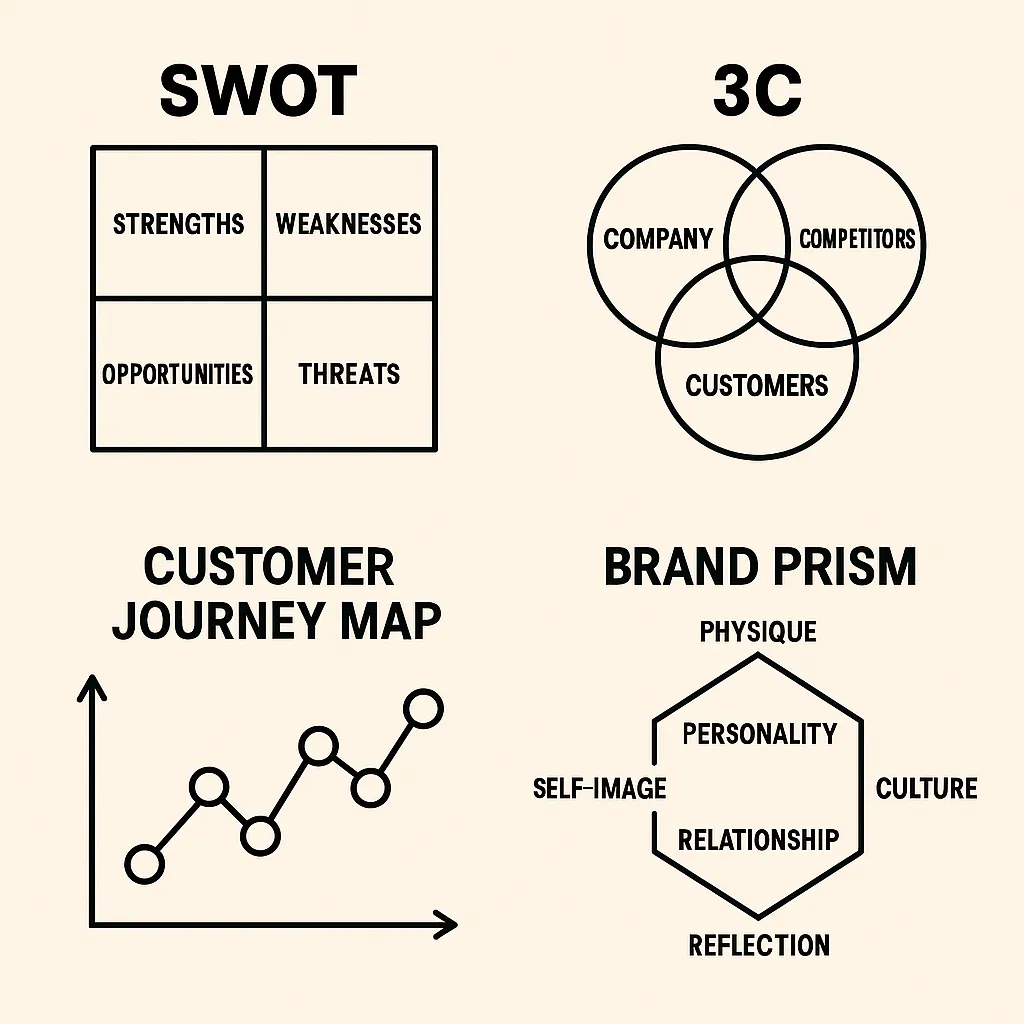

代表的なフレームワークの種類

頻出するフレームワークにはいくつかの定番があります。市場環境を整理する「SWOT」や「3C」、顧客接点を描く「カスタマージャーニーマップ」、ブランドの価値を可視化する「ブランドプリズム」などがその代表例です。これらはそれぞれ目的が異なるため、「どのフレームワークがブランドに適しているのか」を知っておくことが大切です。たとえばSWOTは現状把握に強く、ブランドプリズムは情緒的価値を設計する際に有効です。

実務でどう使えばよいのか

フレームワークを実務で使うときに一番多い悩みは、「書けない」という壁です。構造は理解できても、いざ埋めようとすると適切な言葉が出てこなかったり、表現が抽象的になりすぎたり、書いた本人にしか意味が伝わらないシートになってしまうことが少なくありません。そのままでは共有や意思決定に役立たず、せっかくのフレームワークが形骸化してしまいます。

これを避けるには、まず「具体的な顧客の声」や「実際のマーケティング分析」を素材にすることが有効です。机上の空論ではなく、調査データや現場の観察から拾った生の言葉をベースにすると、誰が見ても納得できる表現に近づきます。また、書いた内容を声に出して説明できるかどうかを確認するのも効果的です。紙の上で立派に見えても、口にしたときにしっくりこない表現は、結局伝わりません。

さらに、いきなり完璧を目指さず、まず「下書き」を出して議論の材料にすることも重要です。フレームワークは一人で完成させるものではなく、チームで「叩いて磨く」ことで意味が生まれます。つまり、フレームワークを「正しく埋める」よりも「対話を促す道具」として使う意識に変えることで、現場に根づきやすくなるのです。

組み合わせと使い分けのコツ

実務では、ひとつのフレームワークだけで完結することはほとんどありません。SWOTで現状を整理し、ブランドプリズムでアイデンティティを定義し、さらにカスタマージャーニーで顧客体験を描くといったように、目的に応じて複数を組み合わせることが現実的です。つまり、「どのフレームワークがどんな目的に有効か」を熟知していることが、使い分けの第一歩になります。

では、それをどう身につければよいのでしょうか。最も効果的なのは、上司や先輩などフレームワークを熟知した人にレビューしてもらうことです。自分ひとりで使っていると、どうしても形だけの使い方になりがちですが、経験者に指摘されると「なるほど、こういう視点で書くのか」と理解が深まります。フレームワークは知識として学ぶよりも、経験者に手ほどきを受けながら実際に使う中で血肉化していくものなのです。