ブランドの人格戦略「ブランドプリズム」

配信日:2025年10月08日

1980年代から90年代にかけて、ブランドは「広告やパッケージでつくるイメージ」と捉えられることが多くありました。見た目やキャッチコピーを整えればブランドは形になるという考え方です。

しかしこの方法には限界があり、時間が経つとイメージが薄れたり、消費者に「中身のないブランド」と受け取られるリスクがありました。そこで登場したのが、ジャン=ノエル・カプフェレによる「ブランド・アイデンティティ・プリズム」です。ブランドを“人格を持つ存在”として捉える発想でした。

ベネフィットラダーとの関係

同じ時期には「ベネフィットラダー」というツールもあり、いまでも頻繁に使われます。これは製品属性から機能的価値、情緒的価値へと登っていき、最終的に消費者にとってのベネフィットを明らかにするものです。

ただし、ベネフィットラダーは基本的に「消費者にどう役立つか」という視点です。一方でブランドプリズムは「そのブランド自身がどんな人格や文化を持つのか」という“内側の姿”を整理するのに向いています。両者は対立するものではなく、外向きのラダーと内向きのプリズムを合わせることで、より立体的なブランド理解が可能になります。

成熟市場での差別化としてのブランド人格

様々な市場が成熟している現在、ブランドプリズムは新たな戦略ツールとして注目してよいのではないでしょうか。機能や価格だけでは差別化が難しくなっています。多くの商品が似たような性能や品質を持ち価格競争に陥りやすい状況で、消費者が選ぶ基準になるのは「自分にとってどんな意味を持つブランドか」という点です。ここで重要になるのがブランドの人格です。

たとえば同じコーヒーでも、「品質がいい」だけでは差はつきません。スターバックスのように「ここは自分を表現できる居場所」と感じさせられるブランドは、価格が高めでも選ばれ続けます。つまりブランド人格は、成熟市場において“選ばれる理由”をつくる最も強い差別化ポイントになっているのです。

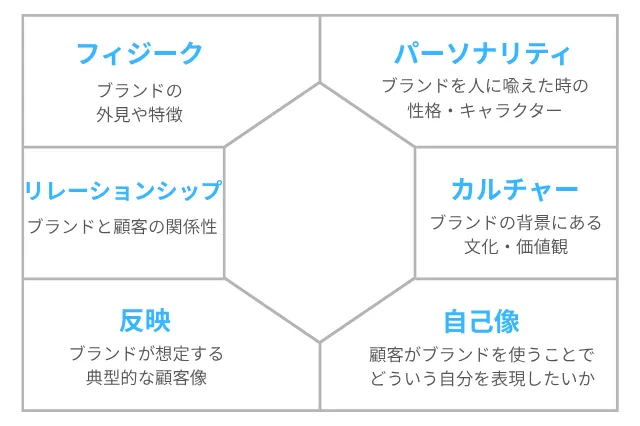

ブランドプリズムの6つの要素

プリズムは次の6つの要素からブランドを描きます。

- フィジーク:ブランドの外見や特徴

- パーソナリティ:ブランドを人に喩えた時の性格やキャラクター

- カルチャー:ブランドの背景にある文化・価値観

- リレーションシップ:ブランドと顧客の関係性

- 自己像:顧客がブランドを使うことでどういう自分を表現したいか

- 反映:ブランドが想定する典型的な顧客像

これらを整理することで、ブランドが単なる商品イメージではなく「人格を持つ存在」として見えてきます。

スターバックスを例にする

スターバックスをこのプリズムで整理してみましょう。

- フィジーク:緑のロゴ、コーヒーの香り、木を基調にした店舗デザイン

- → 消費者にとっての意味:「ここに入れば安心してくつろげる、五感でリフレッシュできる場所」

- パーソナリティ:洗練されているが親しみやすい

- → 消費者にとっての意味:「自分も少しスマートで、おしゃれだけど肩の力を抜いた存在でいられる」

- カルチャー:自由でオープン、多様性を尊重する西海岸文化

- → 消費者にとっての意味:「誰でも受け入れてもらえる、安心して自分らしく過ごせる」

- リレーションシップ:店員と客がフレンドリーにつながる関係

- → 消費者にとっての意味:「一人で来ても歓迎されるし、ちょっとした会話で人とのつながりを感じられる」

- 自己像:「私は少しこだわりを持ち、都市的に生きている」

- → 消費者にとっての意味:「この店を選ぶことで、自分が意識的に暮らしている人だと確認できる」

- 反映:スタバにいる人=スマートでクリエイティブという社会的イメージ

- → 消費者にとっての意味:「ここにいる自分も“そう見られる”ことで、ちょっと誇らしい気持ちになれる」

これらを統合すると「サードプレイス(第三の居場所)」という概念が浮かびます。これは企業が定義した言葉ですが、同時に消費者自身も「気持ちを切り替える場所」「友人と過ごす場」と体験を通じて同じ意味を見出してきました。つまり、プリズムは消費者と企業の意味づけを重ね合わせるための設計図になっているのです。

一点突破という実践的な考え方

実務では「サードプレイス」のようにすべての要素をバランスよく表現するのは難しい場面もあります。その場合は、あえてひとつの要素をブランド人格の核に据え、他の要素をそこに結びつけるアプローチも有効です。

ナイキは「リレーションシップ(挑戦をともにする関係)」、シャネルは「パーソナリティ(エレガントで独立した女性像)」、スターバックスは「カルチャー(自由でオープンな文化)」が核となっています。こうした一点突破は、覚えやすさや一貫性の浸透に効果を発揮します。

提供価値と共に「人格」について考えてみる

ブランドプリズムは、消費者に直接「意味」を与えるツールではなく、ブランドを整理して一貫性を持たせるための設計図です。そこから「人格」を統合し、さらにどの要素を核に据えるかを見極めることで、消費者の頭の中に「このブランドは私にとってこういう存在だ」という感覚が育っていきます。

ブランドを単なる商品以上の存在にするために、プリズムは今も有効なツールであり続けています。ベネフィットラダーで提供価値を整理し、同時にブランドプリズムで人格を整理するのは、ブランドのあらたな可能性の扉を開くようです。